Das Münchener Literaturhaus würdigt in einer Ausstellung die Publizistin Susan Sontag

An dem übergroßen Schwarzweiß-Porträt im Eingangsbereich des Foyers im Literaturhaus München kann niemand vorbeigehen, ohne länger davor zu verweilen. Der Betrachter wird unmittelbar in den Bann gezogen durch den klaren und festen Blick einer mittelalten Frau, gekleidet in eine modische schwarze Lederjacke. Was sich hier anbietet, ist mehr Erscheinung als Schönheit, ein Charakterkopf.

Das Porträt zeigt Susan Sontag in einer berühmten Aufnahme des Starfotografen Richard Avedon aus dem Jahre 1978. Es ist Teil der Ende Mai eröffneten Ausstellung „Everything Matters“. Rund 20 Jahre nach ihrem Tod 2004 entschloß sich das Literaturhaus, die amerikanische Schriftstellerin und Essayistin, die als die erste intellektuelle Stil-Ikone des 20. Jahrhunderts Geist und Glamour miteinander verband, wieder in Erinnerung zu rufen.

Nicht allein dieses Porträt ist es, das dem Betrachter sofort ins Auge fällt. Weitere ausdrucksstarke Aufnahmen zeigen Sontag in verschiedenen Lebensphasen. So auch jene auf dem Ausstellungsplakat, wo sie als junge Frau sich lässig auf einen Stapel Papiere stützt, hinter sich den Blick auf die verschwommene Silhouette von New York. In späteren Jahren kam ihre auffallende Frisur mit der weißen Strähne zu den Markenzeichen der altersweisen Frau hinzu. Vielleicht war es genau diese optische Präsenz, die ihre Prominenz bestimmte, mehr als ihre Texte.

Sontag wußte sich auf Fotos zu inszenieren, vor den besten Fotografen, darunter auch Annie Leibovitz, die 1988 ihre Lebenspartnerin wurde. Wie kaum eine andere setzte sie sich kritisch mit der Macht der Bilder und ihrer suggestiven Wirkung auf den Betrachter auseinander. Ihre Essays „Über Fotografie“ und „Das Leiden anderer betrachten“ sind Standardwerke bis heute. Und doch – oder gerade deswegen – läßt die Ausstellung durch Sontags eigene Aufzeichnungen wissen, mochte sie es nicht fotografiert zu werden.

1933 in New York in eine jüdische Familie hineingeboren wächst Sontag in Arizona auf, wo die Familie im heißen Wüstenklima die Linderung ihres Lungenleidens sucht. Die soziale Isolierung ließ die Heranwachsende Zuflucht in der Bibliothek suchen. Symbolische Bücherstapel stehen für die Unmenge der Klassiker, die Sontag dabei verschlingt. Literatur ist ihr Lebenselixier: „Ich habe dieses Etwas – meinen Verstand. Er wächst, ist unersättlich.“

Vor allem Thomas Mann mit „Der Zauberberg“ fördert ihre Inspiration. Die Ausstellung zeigt das Original ihres Textentwurfes über einen für sie enttäuschenden Besuch bei Mann in dessen Villa in Los Angeles, den sie mit knapp 17 Jahren unternimmt.

Weder das Dasein als Ehefrau noch als Mutter füllt sie aus. Nach gescheiterter Ehe und Aufenthalten in Europa wird Sontag 1960 Dozentin an der Columbia Universität in New York, das zu ihrem Lebensmittelpunkt wird. Ab hier setzt ihr Aufstieg zur Star-Intellektuellen ein.

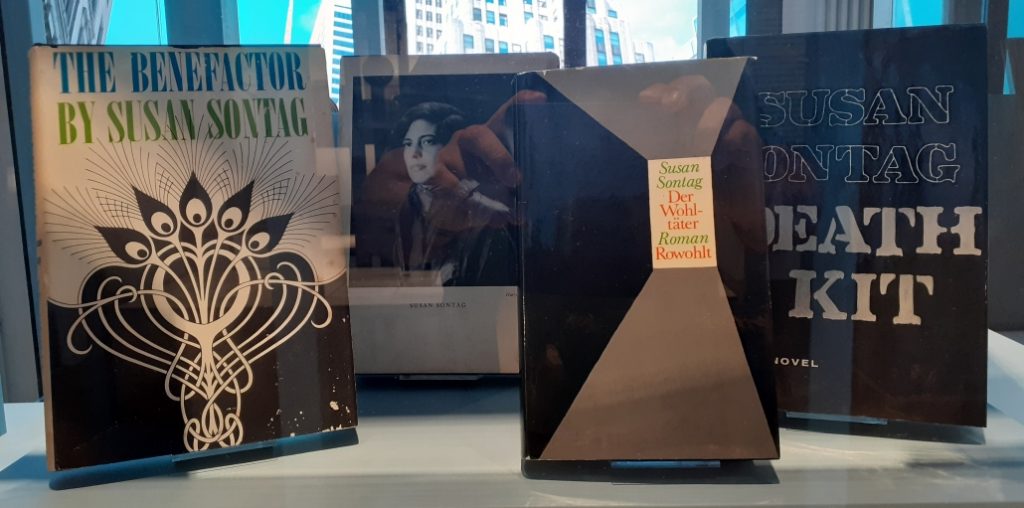

Eine Vielzahl von Originalausgaben zeigen populäre Publikationen wie Harper‘s Magazine oder Vanity Fair, in denen Sontag ihre Texte publiziert. Sie nimmt darin eine vermittelnde Rolle zwischen der europäischen und der amerikanischen Kultur ein und befürwortet die Auflösung der Trennung von Hoch- und Populärkultur. 1963 erscheint ihr erster Roman, „Der Wohltäter“, ebenfalls im Originaldruck vorgestellt.

Der Vietnamkrieg bewirkt eine weitere Politisierung. Videoinstallationen zeigen Sontags Aufenthalte im kommunistischen Nordvietnam, von wo aus sie mit der amerikanischen Außenpolitik scharf abrechnet. Es wird nicht der einzige Aufenthalt an einem „Hot Spot“ bleiben. 1993, mitten im Bosnienkrieg, zieht sie in die belagerte Frontstadt Sarajewo, wo sie Samuel Becketts Theaterstück „Warten auf Godot“ inszeniert.

Bei ihren Landsleuten, vor allem den New Yorkern, macht sie sich schließlich mit ihrem unbequemen Blick auf die islamistischen Terroranschläge vom 11. September 2001 unbeliebt, teilweise gar verhasst. In „Feige waren die Mörder nicht“, so der Titel ihres als Faksimile der FAZ-Übersetzung gezeigten Essays will sie nicht in den regressiven Patriotismus einstimmen, der anschließend in die Kriege im Mittleren Osten führte. Die USA reagierten so, wie von Sontag befürchtet.

Das Desaster im Irak sollte Sontags Kritik am amerikanischen Interventionismus bestätigen. Die privaten Schnappschüsse sadistischer Exzesse amerikanischer Soldaten an irakischen Gefangenen im Foltergefängnis Abu Ghraib trafen genau ihr Lebensthema.

Während Sontag und die Amerikaner einander fremder werden, nimmt sie hingegen in Europa an Beliebtheit zu. 2003 erhält sie in Frankfurt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, zu dessen Festakt der US-Botschafter demonstrativ fernbleibt.

Geradezu berührend ist die Videoinstallation über ihre letzte Lebensstation. Nach 1975 und 1998 verliert sie 2004 die dritte und letzte Runde im Kampf gegen den Krebs, der zum Ausgangspunkt für ihr vielleicht berühmtestes Essay „Krankheit als Metapher“ (1978) wurde. Als Sterbeort sucht sich die Herzens-Europäerin ein Domizil in Paris aus, wo sie auch auf dem Friedhof Montparnasse ihre letzte Ruhestätte fand. In der Rückblende kommen frühere Weggefährten zu Wort. „Ja, sie war eitel“, so die Pianistin Mitsuko Uchida, wehmütig der Publizist Darryl Pickney: „Sie war voller Leben.“

In ihren Exponaten konnte die Ausstellung aus dem von Sontags Sohn David Grief – selbst ein erfolgreicher Publizist – verwalteten Nachlaß aus dem Vollen schöpfen: Von den Tagebuchaufzeichnungen und Manuskriptseiten bis zu den kitschigen Nippes, den Sontag in ihrem Sammeleifer von ihren vielen Reisen mitbrachte. Selbst die Lederjacke aus dem eingangs beschriebenen Porträt hat sich erhalten.

Die Leerstelle, die Sontag mit ihrem Tod hinterließ, konnte bislang von keiner anderen Persönlichkeit ausgefüllt werden. In dieser aufgeheizten Zeit hoffen nicht wenige, daß sie heute eine von linker Identitätspolitik abgesetzte Position eingenommen hätte. In ihrer Rede zur Eröffnung der Ausstellung hob die Literaturwissenschaftlerin Anna-Lisa Dieter heraus, daß nach ihrer Einschätzung in Sontags Denken Identität keine Rolle gespielt habe. „„Sontag zufolge sind identitätsbezogene Zuschreibungen ‚Stereotype‘, die einschränken, ja ‚ghettoisieren‘.“

Unter den Tisch fällt dabei das wohl bekannteste Sontag-Zitat: „Die weiße Rasse ist das Krebsgeschwür der Menschheitsgeschichte“, 1967 hinterlegt in der Partisan Review, dem Zentralorgan der New Yorker Intelligenzia. Wer sich so äußert, dem darf zu Recht nachgesagt werden, zum Umfeld woker Ideologie zu zählen.

Die Ausstellung „Everything Matters“ wird noch bis zum 30.11.2025 im Literaturhaus München, Salvatorplatz 1, gezeigt, Montag bis Sonntag 11 – 18 Uhr, Donnerstag 11 – 20 Uhr. Sommerpause bis 31.8. Der Ausstellungskatalog mit 124 Seiten kostet vor Ort 10 Euro.