Zuerst war es ein Erdbeben, das das eigentliche Drama ankündigte. Dann, am 24. August 79 n. Chr. (andere sagen, es war am 24. Oktober), schlug der Vesuv zu: Aus dem Schlot des Vulkans an der Küste Kampaniens, am südwestlichen Ende der italienischen Halbinsel im Golf von Neapel, bricht das Inferno los. Eine gewaltige Säule aus Magma, Gas und Wasserdampf schießt wie eine Stichflamme mit Überschallgeschwindigkeit aus dem Berg in den Himmel. Diese weithin sichtbare Eruptionssäule senkt sich nach Abkühlung ab und ergießt sich in einem tödlichen Regen aus Lava, Asche und Bimsstein über die Umgebung, der sie acht Meter tief begräbt. Wer nicht bereits beim Erdbeben geflohen ist, fällt dieser Apokalypse unweigerlich zum Opfer. Innerhalb von wenigen Stunden ist die römische Kleinstadt Pompeji zusammen mit ein paar kleineren Orten ein Friedhof.

Dank des Augenzeugenberichtes des Naturforschers Plinius des Jüngeren (61/62 – 113 oder 115 n. Chr.), der das Geschehen aus sicherer Entfernung beobachtete, ist der Vulkanausbruch von Pompeji die am besten dokumentierte Naturkatastrophe der Antike. Er ist auch der Neffe von Plinius des Älteren, Admiral der vor Miseum stationierten Flotte, der an Bord seiner Schiffe zu einer – letztlich erfolglosen – Rettungsmission ausrückte, bei der er auch sein Leben verlor. Doch nicht allein Plinius‘ Zeugnis gibt Aufschluß über diese Tragödie. Ebenso haben die archäologischen Grabungen seit Mitte des 18. Jahrhundert eine Fülle von teils spektakulären Funden hervorgebracht, deren Ende noch nicht abzusehen ist. Es ist, als habe der Vulkanausbruch das römische Leben in der Antike regelrecht in seiner ganzen Fülle in einem Augenblick für die Nachwelt eingefroren.

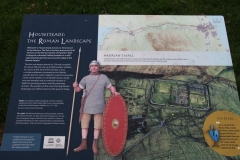

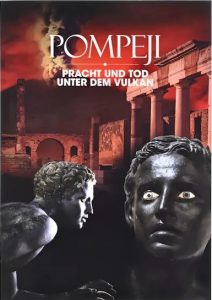

Im Museumspark Kalkriese, wo seit 2000 die Funde zur Schlacht im Teutoburger Wald (9 n. Chr.) ausgestellt sind, widmet man sich in diesem Jahr in einer Sonderausstellung der Katastrophe von Pompeji. Gemessen an der Masse der Funde mag die Zahl der Exponate bescheiden sein, doch bieten sie einen eindrucksvollen und manchmal auch einzigartigen Einblick in das römische Leben vor rund 2000 Jahren, mit teils überraschenden Erkenntnissen.

Luxus, Pracht und Alltag: Da ist der unangetastete Brotlaib einer Bäckerei, der aufzeigt, wie plötzlich und unerwartet die Katastrophe über die Bewohner Pompejis hereinbrach. Und so, wie die Bäckereien heute ihre Waren mit den Labels ihres Betriebes auf den Verpackungstüten vermarkten, so haben damals ihrerseits die Bäcker ihre Brote mit einem heute noch erkennbaren Stempel gekennzeichnet.

Für die hohe Kunstfertigkeit des Handwerks im römischen Reich und der globalen Herkunft ihrer Motive steht zum einen der gewundene Armreif in Schlangenform, der auf orientalische Vorbilder zurückgeht.

Wiederum aus Ägypten stammt der Skyphos, ein meisterhaft gestalteter Trinkbecher aus Obsidian mit beidseitigen Henkelgriffen, auf dem in typisch alexandrinischem Stil eine bunte Opferszene abgebildet ist.

Römische Goldmünzen in Indien bezeugen die weitreichenden Handelsbeziehungen. Aus Indien kam dafür bis Pompeji die Statuette der indischen Göttin Lakshmi, ein außerordentlich schönes und filigranes Werk aus Elfenbein, das kaum in einem kultischen Gebrauch war, sondern vermutlich zu dem ganz profanen Zweck als Griff für ein Körperpflege-Utensil.

Hätten wir ohne Pompeji Kenntnis von diesem Alltagsgegenstand? Mit dem tragbaren, aus Bronze gefertigten Kohlebecken auf drei Beinen auf Löwenpfoten konnte nicht nur geheizt, sondern auch Speisen erwärmt werden. Befeuert wurde es mit Holzkohle.

Leider kam aus seiner Öffnung nur Wasser und kein Wein: Sinn fürs Detail und in gewisser Weise auch Humor beweist der Brunnenmund in Form eines Weinschlauchs, auf dem ein Satyr aus dem Gefolge des Weingottes Dionysos sitzt.

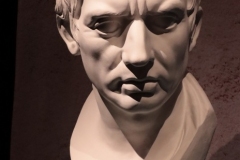

Ausgestellt sind auch die Marmorbüsten zweier führender Repräsentanten dieser Zeit, zum einen die des Kaisers Tiberius (42 v. Chr. – 37 n. Chr.), der sehr viel Zeit am Golf von Neapel verbrachte, seines späteren Nachfolgers Vespasian (9 – 79 n. Chr.) sowie des Flottenadmirals Plinius des Älteren (23/24 – 79 n. Chr.). Jedes Porträt erlaubt in seiner Stilistik Rückschlüsse auf das jeweilige Selbstverständnis, was der Dargestellte über sich der Umwelt mitzuteilen gedenkt. War es bei Tiberius vor allem der tatkräftige Charakter des auch im hohen Alter jugendlich erscheinenden Kriegshelden, so stellt das etwas derbe und ehrliche Bildnis Vespasians seine Volksverbundenheit heraus.

Zum Ende des Rundgangs verabschiedet den Besucher die schauerliche Szenerie zweier Gipsausgüsse von in Pompeji umgekommenen Opfern. Die von der Asche umschlossenen Körper bildeten Hohlräume, die später seit den 1870er Jahren von Ausgräbern mit Gips ausgegossen wurden. Selten erschienen die Menschen der Antike der modernen Nachwelt näher als in diesem Zustand zum Zeitpunkt ihres Todes.

So grausig der Untergang von Pompeji selbst nach 2000 Jahren auf die Nachwelt wirkt, diese Tragödie erwies sich in dem unter der Lava und der Asche verschütteten Vermächtnis als einzigartiger Glücksfall für die Wissenschaft. Ihre Erforschung ist noch lange nicht abgeschlossen.

Die Sonderausstellung „Pompeji – Pracht und Tod unter dem Vulkan“ ist noch bis zum 6. November 2022 im Museumspark Kalkriese zu besichtigen.

Pompeji – Pracht und Tod unter dem Vulkan – Kalkriese Varusschlacht (kalkriese-varusschlacht.de)

| Pompeji – Pracht und Tod unter dem Vulkan Katalog zur Sonderausstellung im Museumspark Kalkriese 2022; 177 Seiten; 16,- Euro |