Kaum eine TV-Serie feiert derzeit weltweit und vor allem in den USA einen so großen Erfolg wie „Yellowstone“. Angesiedelt im heutigen Montana läuft die moderne Westernserie seit 2018 bereits über fünf Staffeln. Die Hauptrolle des John Dutton spielt Kevin Costner, der 1990 schon mit einem Mega-Western seinen Durchbruch feierte, als „Der Mann, der mit dem Wolf tanzt“. John Dutton ist der Patriarch der Duttons, einer Familie, die die größte Ranch in Montana besitzt. Ihre Welt ist nicht allein bedroht durch die harten Bedingungen ihres Geschäfts, durch Viehdiebe und Indianerhäuptlinge, die nicht mit Federschmuck, sondern im Anzug Rache an den weißen Landräubern nehmen wollen. Ihre Heimat Montana ist auch zur potentiellen Goldgrube geworden für Projektentwickler und Investoren, die aus dem Image des nur dünn besiedelten Montanas als Sehnsuchtsort vieler Amerikaner nach ursprünglicher Natur ihren Profit schlagen wollen. Profit, dem die Existenz ihrer Ranch im Wege steht. Schießereien wie im „Wilden Westen“ spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle. Vorrangig dominieren interne Familienfehden und fiese Intrigen, wie wir sie aus früheren Erfolgsserien wie „Dallas“ oder „Denver-Clan“ kennen.

Costners Verkörperung des John Dutton dürfte viel zum Erfolg der Serie beigetragen haben. Und um es vorwegzunehmen, er spielt einen Charakter, für den sich in Deutschland kein Drehbuchschreiber oder Produzent finden ließe. Doch in Amerika sind sich die Studiobosse im Klaren darüber, daß der konservative Teil der Zuschauerschaft zu groß ist, um ihn „links“ liegen zu lassen oder zu enttäuschen. Inzwischen wurde das „Yellowstone“-Epos mit den Prequels „1883“ und „1923“ (mit Harrison Ford und Helen Mirren) noch erweitert.

John Dutton bildet das Ideal eines konservativen Patriarchen, der ausgestattet mit Charisma und Cleverness, die ur-amerikanischsten Werte der Frontiers hochhält, jener Pioniere, die in den Anfängen der USA die Weiten des Kontinents erschlossen. Seine Weste bleibt dabei keineswegs lupenrein sauber, denn wo sie bestimmte Grenzen überschreiten, läßt er seine Feinde auch durchaus über die Klinge springen.

Um den Erfolg der Serie in den USA zu verstehen, helfen vielleicht drei markante Szenen. Da ist zum einen sein Zusammentreffen mit einer chinesischen Reisegruppe, die sich fahrlässig und unerlaubt auf seinem Grund einem gefährlichen Grizzly nähern. Hier wurde bewußt eine Spiegelung des amerikanisch-chinesischen Gegensatzes, der in der Politik in den letzten Jahren an Schärfe zunahm, inszeniert. Seinen Anspruch auf das Land wird von den Chinesen in Abrede gestellt. Nach ein paar Warnschüssen aus seiner Winchester stellt Dutton unmißverständlich klar:

„This is America. We don’t share land here – das ist Amerika. Wir teilen unser Land nicht.“

Die nächste Szene ist das Aufeinandertreffen von Dutton mit einer jungen Tierschutz-Aktivistin, nachdem sie im Zuge einer Protestaktion gegen die Fleischwirtschaft festgenommen wurde:

„Haben Sie je ein Feld gepflügt, um Kimea anzubauen oder Hirse oder was auch immer Sie sonst so essen? Sie töten alles am Boden oder auch darunter. Sie töten jede Schlange, jeden Frosch, jede Maus, jeden Maulwurf, jeden Wurm. Sie töten sie alle.

Die einzig wahre Frage ist: Wie niedlich muß ein Tier sein, damit Sie es nicht töten wollen, um sich zu ernähren…?“

Solche Sätze sind Albträume für jeden woken Aktivisten und jeden Social Justice Warrior. Und wie um den Trigger noch zu steigern, landet die Aktivistin am Ende auch noch in Duttons Bett.

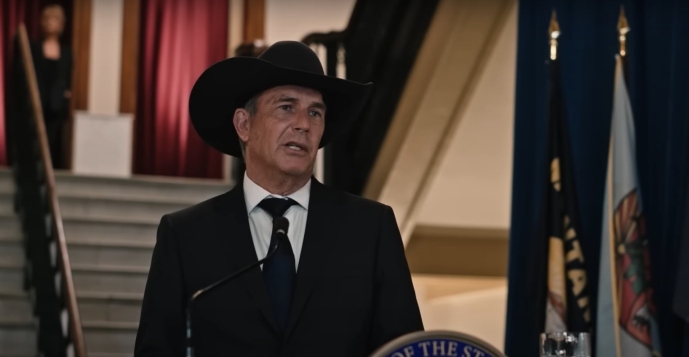

Duttons Bewerbungsrede um das Amt des Gouverneurs von Montana ist geradezu ein Manifest gegen den linksliberalen Zeitgeist:

„Man sieht es nicht auf dem Weg zur Arbeit, in den Bergen, in den Feldern, aber da draußen führen sie Krieg gegen unsere Art zu leben. Sie werden viele Gründe anführen, warum unsere Art zu leben schlecht für Montana sei. Schlecht für das Land und schlecht für unsere Zukunft. Daß es unmoralisch sei, hier zu leben, hier zu arbeiten, hier ihre Nahrungsmittel anzubauen. Sie werden es so oft wiederholen, daß auch Sie daran glauben, daß Sie infrage stellen, was Sie tun und wer Sie sind. Sie werden Ihnen sagen, daß die einzige Hoffnung für dieses Land darin besteht, daß sie es verwalten. Die unschöne Wahrheit ist: sie wollen das Land. Und falls sie es kriegen, wird es nie wieder wie unser Land aussehen.

Das ist ‚Fortschritt‘ wie man ihn heute versteht. Wenn Sie also Fortschritt wollen, dann wählen Sie mich nicht. Ich bin das Gegenteil von Fortschritt. Ich bin die Mauer, an die er prallt, und ich werde nicht nachgeben und daran zerbrechen.“

Es sind Sätze, die sich ohne weiteres auch auf die Situation in anderen westlichen Ländern übertragen lassen. Auch in Deutschland tobt sich der woke Furor aus, verlangt Gestaltungsmacht und ist mit seinem politischen Arm, den Grünen, gerade eifrig dabei, sehr tief in unser aller Leben einzugreifen. Wie sehr wäre auch hier das Auftreten einer Gegenkraft zu wünschen, die dem Einhalt gebietet, nicht in Gestalt eines sich in Nationalromantik verlierenden Björn Höcke und erst recht nicht durch Friedrich Merz, der vor jedem Shitstorm in Deckung geht, noch bevor der überhaupt ausgebrochen ist.

Über der Zukunft von „Yellowstone“ tauchen dunkle Wolken auf. Irritierend ist für viele Fans der Serie, daß die deutsch synchronisierte Fassung der fünften Staffel auf dem Streamingkanal Paramount+ weiter auf sich warten läßt. Doch am meisten beunruhigt das in verschiedenen Medien verbreitete Gerücht, wonach Costner im Streit aus der Serie auszusteigen droht. Es wäre ein entsetzlicher Verlust, der kaum aufzufangen wäre und der mit Sicherheit das Ende von „Yellowstone“ bedeuten würde. John Dutton darf einfach nicht sterben.

„Barbaren“ erworbenen Fähigkeiten allein wollte sich Konstantin nicht verlassen. Denn der Legende nach war es göttlicher Beistand, den Konstantin letztlich für sich verbuchen konnte. Durch einen Traum vor der Schlacht eingegeben, befahl er seinen Soldaten auf ihren Schildern das Christusmonogramm Chi-Rho – das von einem X durchkreuzte P – als „magisches Symbol“ auf ihre Schilde aufzutragen. Damals wie heute sind es vor allem Symbole, die Menschen und Armeen in Bewegung setzten.

„Barbaren“ erworbenen Fähigkeiten allein wollte sich Konstantin nicht verlassen. Denn der Legende nach war es göttlicher Beistand, den Konstantin letztlich für sich verbuchen konnte. Durch einen Traum vor der Schlacht eingegeben, befahl er seinen Soldaten auf ihren Schildern das Christusmonogramm Chi-Rho – das von einem X durchkreuzte P – als „magisches Symbol“ auf ihre Schilde aufzutragen. Damals wie heute sind es vor allem Symbole, die Menschen und Armeen in Bewegung setzten.