Obwohl ihr Beginn keine fünf Jahre zurückliegt, scheint es, als hätte die Welt die aufreibende Zeit der Corona-Pandemie längst hinter sich gelassen. In ihre akute Phase trat die Pandemie heute vor vier Jahren ein. Am 22. März 2020, als die Bundesregierung dem Vorbild des autoritären China folgend den ersten Lockdown in der Geschichte der Bundesrepublik verhängte, war dies eine tief einschneidende Maßnahme, der noch weitere folgen sollten. Sie griff gravierend in das Leben und die Selbstbestimmungsrechte der Bürger ein. Die ökonomischen Folgen sind bis heute spürbar. Es gab kaum ein Land, das unter Berufung auf den Gesundheitsschutz, einen liberaleren Kurs in der Pandemiebekämpfung verfolgte. Kritiker wurden regelmäßig mithilfe regierungstreuer Medien als „Querdenker“ oder gar Rechtsextreme gebrandmarkt und so ins gesellschaftliche Abseits gestellt.

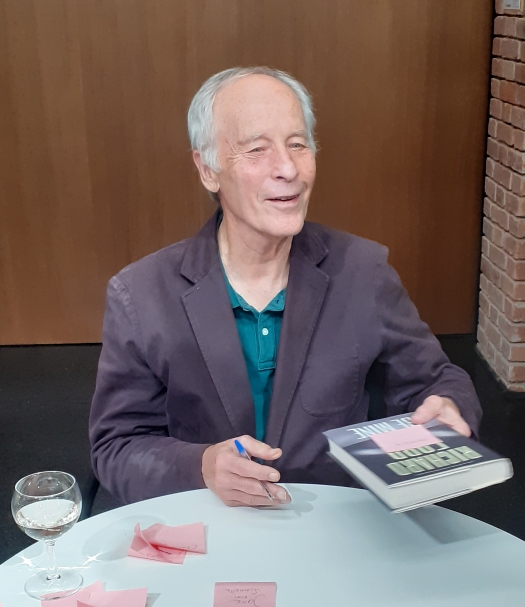

Eine der kritischen Stimmen, die aus dem medialen Einheitsbrei herausragten, war die des in der Schweiz lebenden Publizisten Milosz Matuschek. Sein in der „Neuen Zürcher Zeitung“ veröffentlichter Kolumnentext „Was, wenn am Ende ‚die Covidioten‘ recht haben??“ (10.08.2022) war eine scharfzügige Abrechnung mit dem staatlichen Umgang mit der Pandemie:

Im April starben Menschen an Covid-19, es wurden Ausgangssperren, Lockdowns und Schutzmaßnahmen verhängt, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden, die zu noch mehr Toten hätte führen können. Die Bedrohungslage bestand aus schweren Krankheitsverläufen, Hospitalisierungen, Todesgefahr. Heute muss man konstatieren: Der Kollaps des Gesundheitssystems ist nicht eingetreten, vielleicht auch dank den Maßnahmen. In Deutschland meldeten Ärzte und Kliniken Kurzarbeit für 400 000 Menschen an. Von der Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems redet inzwischen übrigens niemand mehr.

Kollabiert ist seitdem aber eines: die Kommunikation über das Virus. Das Virus entfaltet eine ungeahnte Nebenwirkung: Es befällt das Denkvermögen. Nun lautet die neue Gefahr: «Die zweite Welle ist im Anmarsch.» Besonders falsch sind da natürlich gerade Massendemonstrationen gegen die Corona-Politik wie letztes Wochenende in Berlin. Die Ansteckungsgefahr sei zu hoch. Erst versuchte man die Demonstration pauschal zu verbieten. Als das nicht klappte, rief man dazu auf, ihr fernzubleiben, es sei ohnehin nur eine Ansammlung von „Covidioten“, Rechtsextremen und Reichsbürgern. Es ist ungeheuerlich: Politiker und einige Journalisten verunglimpfen pauschal Menschen, die gegen die derzeitige Politik demonstrieren. Man ruft erneut nach dem Wolf, aber immer weniger Menschen glauben offenbar, dass er kommt. Gibt es ihn denn, den Wolf?

https://www.freischwebende-intelligenz.org/p/was-wenn-die-covidioten-recht-haben

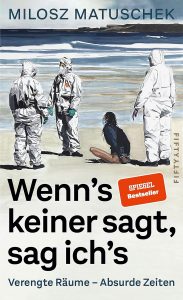

Die Reichweite des kontroversen Textes durchschlug alle Brandmauern, die das politisch-mediale Establishment um das Thema gezogen hatte. Der NNZ jedoch war der Erfolg nicht geheuer, und sie trennte sich von Matuschek, der fortan auf seinem Blog „freischwebende-intelligenz.org“ publizierte. Von dort aus setzte er seine kritische Beobachtung des weiteren Pandemie-Geschehens fort und bündelte seine Texte in dem 2022 veröffentlichen Buch „Wenn’s keiner sagt, sag ich’s“.

Auch wenn heute in 2024 Corona abgehakt scheint, der Griff zu dem Buch lohnt sich immer noch und sollte alle paar Jahre wiederholt werden. Denn das, was seinerzeit an Maßnahmen durchexerziert wurde, verschwindet mit der Pandemie nicht aus der Welt, sondern bleibt als Möglichkeit staatlichen Handels im Raum und kann auch unter anderen Umständen wiederholt werden:

Der punktuelle Ausnahmezustand droht zum permanenten zu werden. Sicher geglaubte Errungenschaften werden gerade abgewickelt. Mich erschüttert bis heute, wie aufgeklärte Gesellschaften das haben mit sich machen lassen und es immer noch tun. Wir erleben eine Verengung der Welt.

Die Texte werden von der Gegenseite, den „Zeugen Coronas“, kaum als Diskussionsbasis akzeptiert werden. Von Matuschek aufgegriffene Begriffe wie dem von dem Gründer des World Economic Forum propagierten Great Reset – mehr als eine bloße Verschwörungstheorie – können hier nur als Trigger wirken, als gedankenbeendendes Klischee, das jede sinnvolle Debatte im Keim erstickt. Das nur als Feststellung, nicht als Kritik am Autor.

Was sich wie ein roter Faden durch fast alle Texte zieht, ist die Abrechnung mit der Rolle der Mainstreammedien in der Pandemie. So schreibt Matuschek in „Wir brauchen einen Runden Tisch für die Meinungsfreiheit“:

Man muss kein Freund oder Fan der genannten Protagonisten sein, um das Kernproblem zu verstehen: Eine Demokratie hört irgendwann auf, eine zu sein, wenn die Deutungshoheit darüber, was Wissenschaft, Journalismus oder eine faire Debatte ist, von einer Obrigkeit und ihren Helfern bestimmt wird, egal in welchen Mantel diese Obrigkeit auch immer schlüpft. Wenn der Rest der Medien diese Falle auch noch beschweigt, entsteht zudem ein gesamtgesellschaftliches Problem mit langer Zündschnur: Das Zensierte sieht man nicht, weshalb es den wenigsten akut fehlt. In der Verhaltensökonomie kennt man dieses Phänomen der Sichtfeldverengung als „WYSIATI-Effekt“ („What you see is all there is“). Doch was man nicht sieht, spürt man irgendwann: In den Debatten macht sich erst Fadheit breit und später entsteht eine Fallhöhe zwischen veröffentlichter Meinung und der Realität, die für die etablierten Medien selbst ein massives Klumpenrisiko darstellt.

Matuscheks widerständige Haltung zum übergriffigen Staat erklärt sich wohl am besten durch seine Herkunft aus dem kommunistischen Polen, aus dem seine Eltern gemeinsam mit ihm nach Deutschland geflohen sind. Seine Ausbildung als Jurist schärfte seinen Sinn für die juristische Brisanz vieler Maßnahmen der „Verordnungsdiktatur“, von denen eine ganze Reihe von Gerichten wieder einkassiert wurden.

Sein Eintreten für Julian Assange nimmt da nicht wunder. Und es ist für den Kenner der Materie kaum verwunderlich, daß Matuschek den Bogen von hier zu dem Schriftsteller Ernst Jünger zieht, dessen Essay „Der Waldgang“ (1951) ihm zu einer Inspirationsquelle wurde, wie man sich in bedrohlichen Zeiten seine Freiheit bewahrt:

Der Essay Der Waldgang ist ein Schlüsseltext auch für unsere Zeit. Ja, im Grunde jeder Zeit, die sich wie unsere auch gerade einer Zeitenwende oder einem Verfallsdatum nähert. Denn der Waldgänger ist eine Wiederkehrende Erscheinung jeder Verfallszeit. So wie Hegels Eule der Minerva erst in der Dämmerung ihren Flug beginnt, so ist es der Waldgänger, der sich erst nach Einbruch der Dunkelheit manifestiert. Jünger sah in seiner Zeit einen aktiven Nihilismus am Werk, eine bewusste Umformung der Werte. Die Zeit der „neuen Normalität“ wird nach gleichem Muster von oben verkündet, als unausweichliche Notwendigkeit in Form polit-planerischer Weitsicht und Herrschaftswissen. Doch dafür müssen die Planer erst noch an den Waldgängern vorbeikommen.

Große Hoffnungen verbindet Matuschek mit dem weiteren Aufstieg der Kryptowährung Bitcoin, mit der sich Geldwirtschaft und Staat voneinander entkoppeln lassen sollen. Doch das dahinterstehende Konzept bleibt auch nach Matuscheks Ausführungen nebulös und komplex. Auch ihm gelingt es nicht, Bitcoin von dem Verdacht freizusprechen, lediglich ein leeres Versprechen zu sein, ein Instrument wie ein Perpetuum Mobile, daß aus dem Nichts Werte schaffen soll und letztlich nur auf einem Schneeballsystem beruht. Bitcoin, so warnte erst kürzlich der irische Star-Ökonom David McWilliams, sei nichts anderes als ein Computercode, hinter dem im Gegensatz zu Land oder Häusern kein greifbarer Wert stehe: „Wir haben so etwas zuvor gesehen, und jeder mit einem Sinn für Finanzgeschichte kennt die Weise, wie das endet. Und das ist nicht schön.“

Offiziell ist die Corona-Pandemie nie für beendet erklärt worden. Aber dennoch: Die meisten Menschen haben ihren Frieden mit dem Thema gemacht und für eine politisch-gesellschaftliche Aufarbeitung dieser Zeit in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuß wird sich wohl kaum eine Mehrheit finden, weder unter den Politikern der Altparteien noch unter der Wählerschaft, erst recht nicht unter der Journaille. Frage: Was soll da noch die Lektüre eines Buches wie Milosz Matuscheks „Wenn’s keiner sagt, sag ich’s“?

Vielleicht weil uns dieses Thema in der Zukunft schneller wieder begegnet, als wir es uns vorstellen möchten…

| Milosz Matuschek Wenn’s keiner sagt, sag ich’s Verlag fifty-fifty 2022, 256 Seiten 20,00 Euro |